金桔

金币

威望

贡献

回帖0

精华

在线时间 小时

|

登陆有奖并可浏览互动!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

最近有很多知友向我询问诊治疾病方面的事,开始我都回信,但都是讲一些诊疗原则,因为,没有看病人,没有详细询问和检查,贸然给出诊断和建议,是不负责任的,回头想一下,其实这些回答对知友都帮助不大,现在,已经有好多邀请没有回复了,实在抱歉。

现向大家介绍一下,医生给病人诊治时的思路,大家可能会了解一些医生的思考方法,也会理解医生在某些情况下不能提供帮助的原因。

这是一篇讲解医生诊断思路的文章,如果您不是医生,您只要听下面这一段话,这是本文的其中一个结论:

医生必须有足够时间看病人,俗话说:巧妇难为无米之炊,其实,巧妇也难为“无时”之炊, 用几分钟做出来的都是一锅一锅的夹生饭!无限制的给医生加大工作量,医生只能几分钟就看一个病人,每一个病人都没法看透。经验多的医生也不是神仙,不是看一眼就能正确诊断,他们也要有足够时间了解病情,只是他们思考更加全面,更有可能发现潜在风险。如果您的家人有过排队3小时,看病3分钟的经历,那么我想和您说的是,您应该找到一个有时间把医生的诊断思路发挥出来的医生。

其实我想,政府向病人做健康教育固然好,但是病人了解了医生真正的诊疗工作,同时也就会了解,健康教育讲到的,不可能真正的给病人解决问题,政府应该向病人提供让人信得过的医生,这些医生在各个级别医院都该有,把病人从大医院分流出来,让每个医生都有充分时间发挥能力。

下面我要开始讲一个病人,如果您觉得里面专业名词太多,可以直接跳到最后三段。

如果您和我是同行,请看看文中的思考方式是不是可以借鉴。

患者男性,1966年出生。

患者于2013年11月30日自觉劳累后出现双侧膝关节以下麻木不适,有时有蚁走感,肢体力量正常,未在意。2014年1月15日左右开始出现走路踩棉花感,行走不稳,夜间室内行走会撞到桌椅,麻木感上升至腹股沟处,双下肢对水温感觉差,2月初行走不稳症状加重,须看地面行走,麻木感上升到胸部。自发病到住院2个月,患者仍可以从事搬动水果箱等轻体力劳动。

查体:双髋部以下音叉震动觉消失,闭目难立征阳性,双足关节位置觉减退,四肢腱反射消失,病理征阴性,跖反射消失,胸7以下痛觉减退,而四肢远近端、伸屈肌肌力均正常。腹壁反射消失,腹肌反射(也称为腹深反射)存在。

病例分析:

1病程:亚急性病程。

患者第一个症状是,2013-11-30左右出现,在2014-1-15左右麻木进展到腹股沟,这是在1个半月左右进展过程,在2014-2-3当地住院时麻木进展到中胸部,这是在2周多时间进展。

总体上在2月左右进展,这种在数周—2月左右进展过程是亚急性加重过程。

此处,周围神经损害的麻木表现(双侧膝关节以下麻木),进展成传导束性感觉障碍,(腹股沟,或者中胸部水平)如何理解,后面会讨论。

患者第二个症状是,2014-1-15左右出现走路踩棉花感,及闭眼时行走不稳,这是深感觉性共济失调,至2014-2-3左右加重就诊,这是在2周多时间进展,是亚急性加重过程。

患者第一,第二症状次第出现,中间相隔1个半月左右,呈亚急性进展。

综上,本病人是典型亚急性进展过程。而炎性脱髓鞘同一般自身免疫性疾病类似,多数都是急性进展过程。

2临床特点:症状的选择性及对称性。

患者首发症状是肢体麻木,进展至中胸段后,临床考虑是脊髓丘脑束受累,深感觉性共济失调是脊髓后索受累,因此症状定位应该定位在脊髓。

但患者肢体力量完全正常(因为要确认他肢体力量正常,专门问的,患者在当地医院住院前一天,即2014-2-2白天仍去卖水果,能从事搬动水果箱的轻体力劳动),那么患者锥体束损害应该说是不明显的,周围神经运动纤维受损也不明显,患者也没有小脑共济失调或者舞蹈样表现。那么脊髓内走行的传导束,脊髓丘脑束及后索受损,而锥体束,小脑脊髓束,红核脊髓束均未受累,这是受损部位的选择性。

患者双侧深浅感觉障碍没有差别,这是症状的对称性。

选择性及对称性是代谢性疾病特点,这是因为不同组织器官,对营养物质缺乏,有害物质损害或者代谢物质堆积的耐受程度不同,因此耐受程度差的首先受累,或者受累程度重。

各种代谢性疾病多数都有选择性及对称性特点,尤其表现在影像学上,例如肝豆状核变性,选择性累及基底节,而且几乎不会见到一侧基底节受累的肝豆状核变性。一氧化碳中毒导致的“猫眼征”,选择性累及苍白球,也不会见到一侧苍白球受累的一氧化碳中毒。

有些时候,还可以反推,就是从影像学给临床诊断重要提示。例如,如果临床上看到一病史不详细的昏迷病人,应该鉴别的疾病非常多,但如果在影像学看到“猫眼征”,务必想到一氧化碳中毒,或者迟发性脑病可能,即使家属否认中毒,也必须追问,是否有某日晨起不明原因呕吐,头痛等症状,由此推断是否有不典型一氧化碳中毒病史。这种追问理论基础是,影像学选择性损害的特征性表现给医生的提示。

相对的,炎性脱髓鞘疾病是随机性的,不同病人,某个病人可以运动症状重,另一个可能感觉重,下一个可能是尿便障碍明显。同一病人,也可能本次发病感觉重,下次运动重。一般来说,脊髓受损部位各传导束均有受累可能。且双侧受累部位和严重程度也不对称,一侧下肢肌力Ⅱ级,对侧可能Ⅳ级,也可能Ⅰ级,感觉平面也可能不在同一水平,这是炎性脱髓鞘特点。

由以上病史分析,可以考虑,呈亚急性进展的代谢性疾病,突出表现是深感觉障碍和传导束性痛觉障碍。

关于亚急性联合变性的临床表现,《Adams and Victor`principles of neurology》里面是这样讲的:

Ifthe disease remains untreated,ataxicparaplegia evolves, with variable degrees of spasticity.

假如疾病未及时治疗(指的是书中上文说的手足麻木),共济失调性截瘫会出现,伴有不同程度的痉挛。

Examinationdiscloses a disorder of the posterior and lateral columns of the spinal cord,predominantly of the former. Loss of vibration sense is by far the mostconsistent sign; it is more

pronouncedin the feet and legs than in the hands and arms and frequently extends over thetrunk. Position sense is usually impaired as well.

查体提示脊髓后索和侧索的损害,主要是前者。震动觉的消失是最持续性表现,相对于手和上肢,足和小腿部是更突出的,经常延续到躯干,位置觉也同时受损。

Thenervous system involvement in subacute combined degeneration is roughlysymmetrical, and sensory disturbances precede the motor ones.

神经系统损害是亚急性变性过程,大致对称的,感觉损害(应该说深感觉损害)在运动之前。

由此可见,突出且早期出现的深感觉损害,以及对称性是本病特点。

对于本病,当年在院校学习过程中,以及在临床工作中,很多同道还是将“三主征,即后索、锥体束及周围神经损害”作为临床诊断依据。

我个人认为诊断疾病还是应该看症状发生-发展-转归-结局规律,“几主征”的诊断方式是在对疾病认识深度不够,或者检查手段不够完备采用的。

例如,Wallenberg综合征有“五主征”,以我们目前对疾病认识,绝大多数Wallenberg综合征是血管闭塞引起,即使很多病人症状体征仅有2、3个,临床上医生考虑到本病,就会予头部核磁及血管核磁检查,不会拘泥于“五主征”是否完备。Poems综合征也有“五主征”,均出现的病人更少,临床上考虑本病可能,即骨穿检查确诊。

由此,本病人从病史分析,应该考虑“脊髓亚急性联合变性”。

可是患者病史提到,左眼视力由1.0下降至0.4,由此很容易考虑是“视神经脊髓炎”。单眼损害不符合脊髓亚急性联合变性,因其视力损害多数是对称性损害,即双眼损害程度大致相等。

但是,不能轻易推翻先前诊断!

仔细考虑:患者是在入当地医院治疗中,应用激素情况下出现的视力损害,如果是视力下降是视神经炎导致,激素是治疗该病的,为何应用激素情况下反而出现?

正常思路是,要请眼科会诊!结果是“中心性浆液性脉络膜视网膜病变”。

为何仅从病史分析就要得出诊断哪?

《Practicing neurology》是这样说的:

Take a thorough and detailed history……,because your neurological examination is based on the history. Remember: if you are not able to planthe hypothesis, do not pursue the neurological examination, go back and takemore history.

采集完备及详细的病史,……因为这是神经科查体的基础。记住:如果你不能(根据病史)得出诊断,不能做神经科查体,回到病人床前,获取更多病史。

我想,hypothesis是假设的意思,在这里用这个词,是因为根据病史就得出确定诊断,过于武断,还是采用我们平时的分析方式,即1个可能诊断,2-3个鉴别诊断。

可见,这句话不仅是泛泛强调病史多么重要,而是将诊疗方法已经规定好了。

根据病史得出可能诊断之后,要用1、再次询问可能的症状;2、根据病史针对性的查体;3、根据症状体征针对性的检查,以此三条,来证明这个可能诊断是正确的。

一重考虑,三次确认!

本病人提供病史,仅提到肢体麻木及行走不稳,未提到肢体力量,因为对病人来说,只能提供症状,不可能向医生讲正常的功能。

前文提到,患者是力量正常的,这是专门问的。因为在问之前已经有亚联变的考虑,由此推断,患者未提到肢体无力,符合选择性损害特点。再次问症状之前有预期,那就是患者力量应该是正常,患者回答同预期一致,这是证实了先前诊断的正确性,

再次询问症状,同预期一致,这是第一次确认。

当然,各位同道还有更深考虑,更多询问,考虑越全面,询问越深入,诊断越是可靠。

根据患者病史要有针对性检查,检查之前也应该有预期,哪些体征应该出现,哪些不该出现,哪些兼有可能。

本病人,后索及脊髓丘脑束体征应该出现,锥体束损害不该出现,而Lhermitte征可出现可不出现(本病人出现)。

因为病史中提到肢体力量正常,查体当中就要对肌力做全面性检查,包括上肢下肢、远端近端、伸肌屈肌。因为这是要证实锥体束不受损,体现本病人的“选择性”。

患者锥体束受累表现——病理征、腱反射活跃或者髌踝阵挛——均未出现,由此可以考虑无锥体束损害表现。

虽然锥体束受损不是本病诊断的必要条件,但有锥体束损害的证据符合本病多数患者的表现。但是对这个病人不是一直在说,患者查体没有锥体束损害的表现吗?

这是查体和“找体征”的不同,有针对性的查体不是泛泛的从头到脚的查体,而是找出来预期该有的体征。

“我不是去查体,是去找体征”,这是老主任查房时的原话。一重考虑,多次确认的方法,并非我的发明,也并非从书本上照搬,是老一辈神经病学家一代一代教出来的。

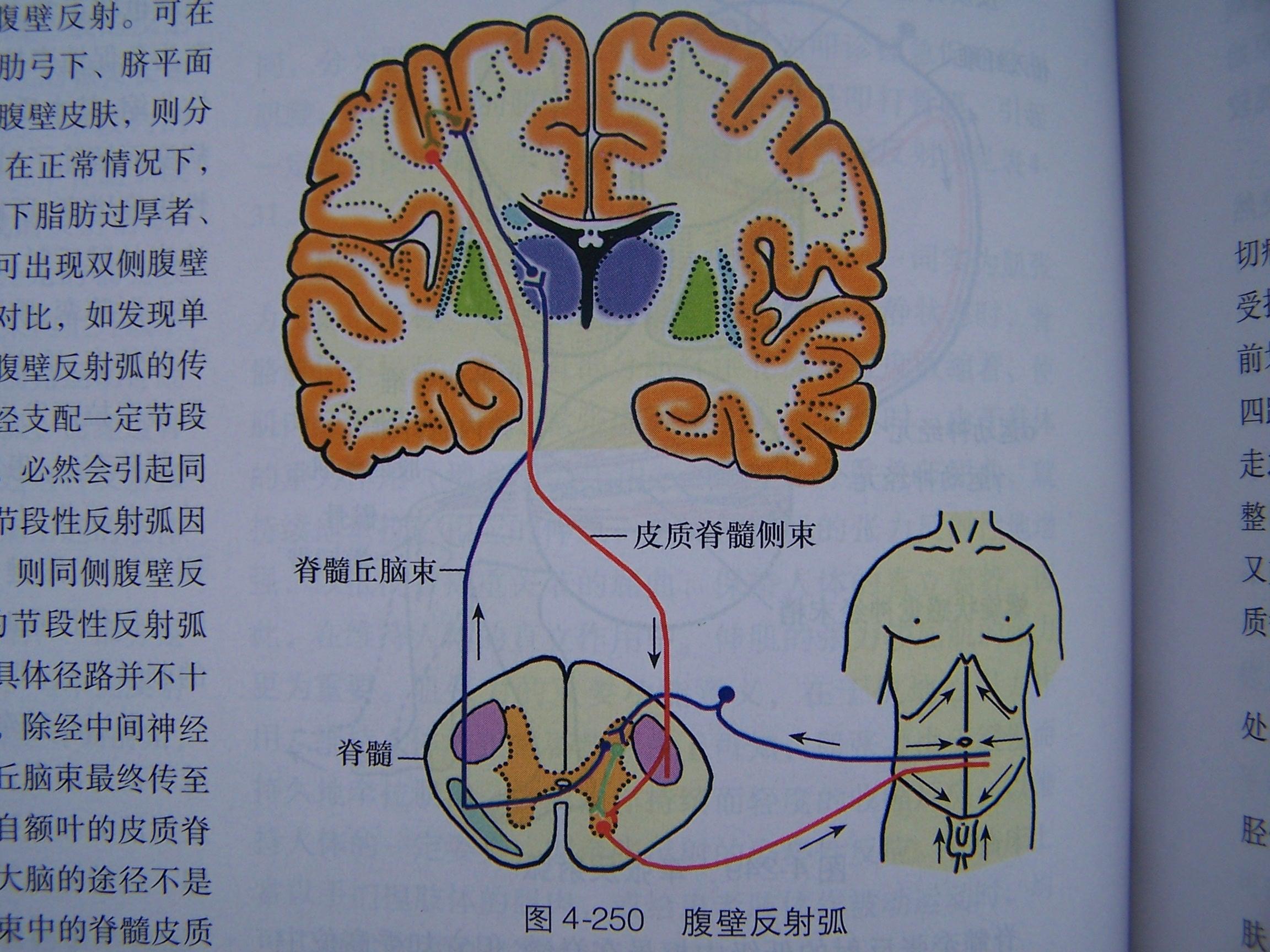

本患者有一个体征,腹壁反射消失,腹肌反射存在。腹壁反射的反射弧:传入神经为胸部相应节段的感觉神经,传入脊髓后上行至顶叶中央后回,再传入中央前回,沿锥体束下行,到达相应节段的脊髓前角细胞,胸髓7以上锥体束受损时,出现腹壁反射消失,腹肌反射存在(或者亢进),称之为深浅腹反射分离,有重要临床意义。

如果是以找体征的方式来查体,就会想到腹壁、腹肌反射对比检查。

由此认为本患者无锥体束损害症状,但有锥体束损害体征,符合对本病的一般认识。

但是,有人会提出疑问,脊髓内三个重要纤维都受损,岂不是不符合选择性特点么?

我想,这要看怎样理解“选择性”,怎么样理解症状和体征关系。

所谓的“选择性”,并非是某些组织器官受损,而其他组织器官完全不受损,只是受损程度不同,患者后索和脊髓丘脑束损害以临床症状形式表现出来,而锥体束损害是体征形式表现出来,这是损害程度的明显差别,按这个理解,患者仍然表现为选择性特点。

所谓“选择性”也是相对的,不能绝对化说,某种疾病一定要以损害某个组织器官作为主要表现,教科书中提到,维生素B12缺乏是亚联变最常见病因,一般认为损害脊髓,尤其是后索作为主要表现。但是,还有以高级智能和帕金森样表现、舞蹈及肌张力障碍作为主要表现的,这损害的是锥体外系,可见相对于“典型”表现,就是有“不典型”表现,文献附后。

患者肢体力量正常,也提示周围神经没有损害的症状,双下肢膝反射和跟腱反射都是消失,跖反射也消失。患者锥体束损害体征存在,下肢反射仍然消失,这是周围神经损害体征,患者跖反射也消失,是因为周围神经损害后,浅反射反射弧不能建立。周围神经损害表现同预期一致,支持亚联变的诊断。

查体结果符合预期,这是第二次确认。

接下里是设计一套辅助检查。临床医生怎样看待辅助检查,包括化验、超声及影像学,既能不忽略重要的异常结果,又不被各种各样的异常发现迷惑呢?那就是在设计辅助检查方案时,对检查结果首先有预期:哪个检查结果应该是异常的,影像学的哪个部位应该出现什么样的异常表现?辅助检查可是有一套相对固定的操作流程,如果不能事先注明临床初步诊断,及可能部位出现的可能病灶,那么影像科不能有针对性的操作及查看,就可能漏诊。临床医生首先根据病史查体将病灶部位性质预先考虑,并在辅助检查申请单注明,辅助科室能有针对性操作及查看,这是临床和辅助科室互相配合的好方式。

维生素B12缺乏是亚联变最常见病因,维生素B12缺乏可能合导致巨幼细胞贫血,巨幼贫早期表现可以仅是平均红细胞体积增大,因此预期患者可能上述检查结果异常。

患者痛温觉障碍、深感觉障碍均在胸段,上腹壁反射消失,而双上肢腱反射存在,考虑病灶在下颈上胸段左右,因此预期颈部核磁共振会在脊髓后索出现病灶,呈典型或者不典型“反兔耳征”,也可能无病灶,因为病灶出现率在30-40%左右。

不能靠影像学确定或者排除诊断,辅助检查只是证明来自于病史诊断正确!

患者在当地刚入院时,用激素治疗,血红蛋白含量正常,但平均红细胞体积2次化验均为109fl(80-100),住院后期,当地医院加用肌注腺苷钴胺及口服叶酸,到我院入院常规检查,平均红细胞体积为102fl,有所好转,考虑患者有巨幼贫早期表现,且腺苷钴胺及叶酸治疗有效。当地医院颈部,胸部核磁共振均可见典型“反兔耳征”。

辅助检查结果符合预期,这是第三次确认。

这个病人MCV增大在当地和在我院入院时都没有重视,可能是血红蛋白正常,MCV没有受到关注,为何会对这个异常视而不见哪?因为如果不是按“一重考虑,三次确认”方式考虑,在看化验单之前没有预期MCV可能的改变,就会忽略这个指标异常。

所以很多时候,先前诊断不正确,改正过程中,发现有异常的检查结果、病灶被忽视了,一般都会被归结为“马虎”或者“不认真”,其实是没有针对性的检查,不能专门关注某项结果,下次仍然会忽视,不是认真能弥补的。

如果发现异常检查结果,是在预期之外的,是同本病一般情况不符合的,此时不能由辅助检查结果推翻先前诊断,而是要用“一元论”的思维方式,找出检查结果同先前诊断关系。例如本病人,眼底荧光造影提示“中心性浆液性脉络膜视网膜病变”,一般来说,亚联变不会合并本病,但对本病人具体情况分析,由于早期的误诊,患者用了激素冲击疗法,这是激素副作用。

教科书写的是对疾病各方面的总体概括,就像“没有哲学意义上的人”,也没有“按教科书得病的人”,每一个病人都是独立的个体,总会在符合某个疾病发生发展过程,及呈现核心症状同时,表现某些特征。就是要结合共性和特性,才能对独立的病人个体诊治,同时加深了对疾病的认识。

患者在当地医院肌注腺苷钴胺之前,未查血清维生素B12水平,我院再查不会准确,因此未查。患者出院回当地后复查MCV,结果正常。对病人不规范应用维生素B12治疗是干扰检测结果的不利因素,很多患者在出现神经科疾病后,医生把甲钴胺或者腺苷钴胺作为常规“营养神经”治疗,导致维生素B12水平正常甚至升高,有时未向患者说明,致使患者否认曾经用过此类药物,对后续诊断造成干扰。

本病例没有提到鉴别诊断,对鉴别诊断也要采用“一重考虑,三次确认”的思考方式,只是多数情况下,是排除不该有的症状、体征和辅助检查异常结果。

此外Adamsand Victor`principles of neurology上面的对本病的描述值得思考。

Thepatient first notices mild general weakness and paresthesias consisting oftingling, “pins and needles” feelings, or other vaguely described sensations.The paresthesias involve the hands and feet, more often the former.

病人首先注意到的是全身乏力感和感觉异常,包括发麻感、刺痛感,或者其他描述不清的感觉,感觉异常包括手和足,但前者多见。

双手麻木刺痛,这要考虑是周围神经损害,代谢性周围神经损害多为轴索损害,如糖尿病性及酒精性周围神经病等。轴索损害一般要符合“长度依赖性”原理,本病手部先出现症状较多,是因为亚急性联合变性的周围神经病变是脱髓鞘性改变为主,可不遵循“长度依赖性”原理。但也有报道,本病周围神经损害的病理表现复杂,星形细胞及小胶质细胞共同作用,损害以轴索为主伴有髓鞘损害,占76%,单纯髓鞘损害占24%,由此可见各实验所得结论不同,手部先出现症状的原因可能是更加复杂的机制。

但本病人是双下肢先出现麻木感,且逐渐上升至胸部,这种临床症状不能从解剖学解释,因双足麻木考虑是袜套样感觉减退,这是周围神经损害表现,胸部以下麻木感是传导束性感觉障碍,是脊髓丘脑束受损,周围神经损害和脊髓损害是不能互相衍变的。关于这种情况,书中提到:

Lossof superficial sensation below a segmental level on the trunk may occur inisolated instances, but such a finding should suggest the alternativepossibility of some other disease of the spinal cord. However,2 of our patientshave described a band-like sensation around the thorax.

Thedefect of cutaneous sensation may take the form of impaired tactile, pain, andthermal sensation over the limbs in a distal distribution, implicating thesmall fibers of the peripheral nerves or the spinothalamic tracts.

躯干某一节段以下的感觉减退可能在少数病例中出现,但是这样的表现提示可能是其他的疾病(我个人认为,这句话针对性不强,并且接下来就讲了相反的例子)。但是,我们的2个病人描述了胸部的条带状感觉异常。皮肤感觉损害表现不是按肢体远端分布的痛温觉及触觉减退,混淆了周围神经小纤维病变和脊髓丘脑束损害。

关于这个问题的解释,书中写到:

Whetherthe peripheral neuropathy is a primary component of the disease or is secondaryto damage of the fibers of entry in the dorsal cord has been debated, but theavailable pathologic evidence favors the former.

周围神经损害是本病原发症状,还是由于神经纤维在脊髓背侧传入时受损继发,是有争议的,但是目前的病理学证据支持前者。

但本患者双下肢膝反射和跟腱反射都是消失,又是明确的周围神经损害证据,可见,作为病人“三主征”即使都存在,周围神经损害也有不能解释之处。

对本病病程,教科书提到可以呈亚急性,也可能是慢性。但我在临床看到病人多数都是数周,最多2个月左右就不能正常行走,不知道大家是否有同感。可是我看过一个病人,的确是慢性病程,而且呈明显病情反复。现介绍如下。

患者男性,41岁。

现病史:患者2013年2月开始出现行走不稳,当地医院治疗症状好转,2013年7月可以正常工作,自行停药。2013年9月再次出现上述表现,渐加重,11月不能工作,再次治疗好转,2014年2月能工作,自行停药。2014年4月初出现行走不稳及双下肢轻度无力症状,平时开吊车,右脚不能踩煞车,同时有小便控制能力差、尿不尽感,及出现排大便费力及便干,左下肢发紧感。患者4岁时患脊髓灰质炎,遗留右下肢伸膝肌力略差,日常生活及工作不受影响。

外院可能仅仅注意到共济失调及双下肢无力,尿潴留,尿不尽感等同骶髓病变对应关系,做了腰骶段核磁,结果发现病灶,外院考虑脱髓鞘性脊髓病可能性大,髓内肿瘤不除外,拟予激素冲击试验性治疗,如无好转就准备手术,患者到我院住院。患者有腱反射活跃和病理征(+),小便控制能力差系急迫性尿失禁,应该定位在腰膨大以上。患者做颈髓核磁是试图发现颈膨大或者上胸段病变,结果显示颈髓3-7节段出现反兔耳征。

这个病人问病史教训不小。开始患者笼统描述:一年多来行走不稳,有时候挺好能上班,最近明显不行了,又上不了班,来看病。

第一感觉是慢性病程,明显病情反复,没考虑亚联变,但觉得也不像脱髓鞘,更不像肿瘤。追问病史半个多小时,加上查体快一个小时,觉得亚联变还是首先考虑。这个病人住神外,主管大夫特别认真,总是找我讨论。后来反复问病史,又让患者把以前门诊病历本好容易找出来,终于弄明白。

患者2013年2月发病后,曾有多个诊断,但都给甲钴胺口服了,所以患者症状一段时间内能好转,可以工作,但患者停药后又病情反复,然后再吃,又能好一些。但这种不正规治疗,最终会让病人加重到不能日常工作生活。这个病人脊髓灰质炎后遗症让病人体征不对称,也加重了诊断难度。这个病人看似慢性病程,症状迁延1年多,但“分段”看,病人症状好转和加重还是在数月左右。

这个病人病史能问清楚,得益于2点:1、患者年轻,记忆力及对症状描述能力很好,2、患者把能否工作作为时间截点及症状反复的标志。

一般来说,病人症状进展在数周数月内,口服药物后好转也不是立竿见影,也要数周数月时间看到疗效,经过几个反复,病情可能迁延一年或者更长时间。此时让患者回忆一年前,哪段时间加重,哪段时间好转,根本不可能。尤其是老年病人,退休之后日常生活单一,无标志性事件。

这是理论和临床的不一致性,临床工作往往复杂得多,要有正确的诊断思路,加上全面考虑、反复询问及患者的配合才能诊断清楚。我们医院病人不太多,又可以随时随地向影像科,和其他科室请教,可以有足够时间向专业论坛,学习群的同行请教,可以有足够时间读文献,才略有收获。

医生对一个疾病有所认识是很难的,而且对疾病的认识是一个无限深入的过程,你永远也不可能说,你对一个疾病已经懂了。诊断一个病人也是很难的,纠正一个误诊更难。就如这个病人,在当地,在我们医院刚刚住院时都有误诊,而且错误用药已经造成视力下降,这个时候只能综合全科医生意见,迅速纠正误诊,减少伤害。

看多少书,多少文献才能正确诊断一个病人;对病人感同身受,才能耐下心来学习讨论,纠正误诊;看看家庭,自己付出多少代价才有今天的能力,为病人服务。

原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/24683321 |

|

/3

/3