金桔

金币

威望

贡献

回帖0

精华

在线时间 小时

|

抱歉,我更新下我的回答,因为我了解了下具体的医学背景。但我仍然对麻醉这个医学背景理解的不够深入。请不要把我当成一个非常专业的医生来看待。此问题仅限于探讨数据与统计。

另外,我只是个学统计的,大家讨论的原研药老百姓开不出来、老干部老领导就开的出来、自费、DRG、医生回扣等等,那不在此回答的范围之内。那题太难了我不会做。

至于如何科学合理的评价两种麻醉药物有效性与安全性的差异,这是额外的问题。我后面单开一个帖子,对试验设计,生物统计感兴趣的,或者刚好是相关专业的医疗人员可以做下参考。在本回答里我就不涉及了。

最后的最后,别上来就扣帽子,划派系。我也是老百姓,不是医院的人,请不要再说什么“那你用集采药、等你躺手术台上中途醒了就不叫唤了”这种话了。知己知彼,百战不殆。你不信他,你总得知道他的逻辑错在哪吧?就瞎发泄情绪有啥用啊?

实际上,麻醉药效的高低对于麻醉医生最大的感触不是诱导剂量(从12.8mg变成13.8mg),而是使用支数(原本只需1支,现在需要2支,甚至3支的比例),后者才是麻醉医生最大的感触。在原先指南及药物使用经验下,如果使用2支或多支的比例明显增大,自然而然质疑集采药物的疗效,但这就是一定对的吗?实则不然。

让我们做一个模拟实验来分析这一问题。

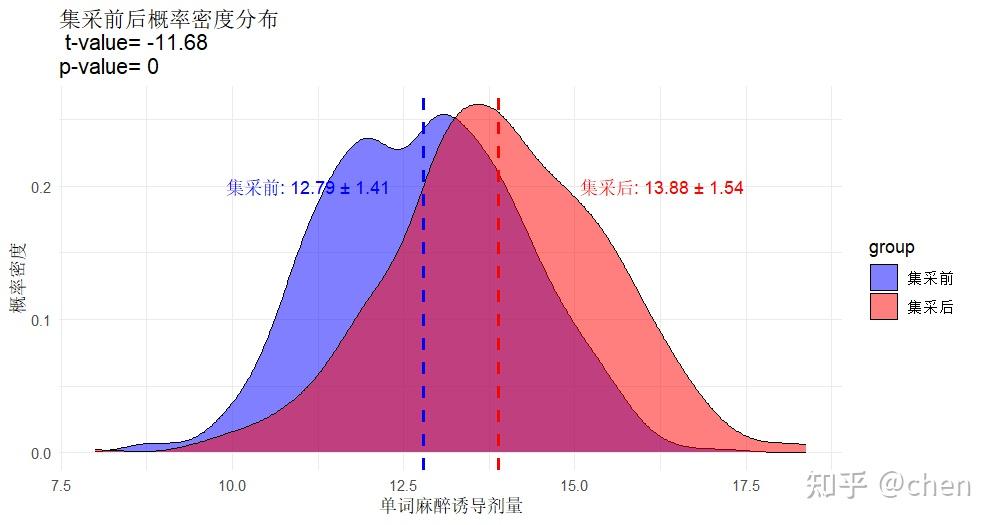

按照给到的数据,集采前500例均值±标准差为12.8±1.4mg,集采后500例均值±标准差为13.8±1.5mg,假设是服从正态分布(因其表达方式选用了均值加减标准差的方式),模拟代码及结果如下

set.seed(20250213)

# 生成数据

group1 <- rnorm(500, mean = 12.8, sd = 1.4)

group2 <- rnorm(500, mean = 13.8, sd = 1.5)

这里就带来了第一个问题,两组的差异是有统计学意义的。但是,当样本量大了以后,任何微小的差距均可以得到统计学意义。

所以我们不光要看统计差异,还要看临床差异,两组均值相差1.14mg,这是很大的差别吗?我想不是。集采后药物价格便宜,非劣于阳性对照药,1.14的非劣效界值,我认为可以接受。集采药物并没有呈现太明显的劣势。

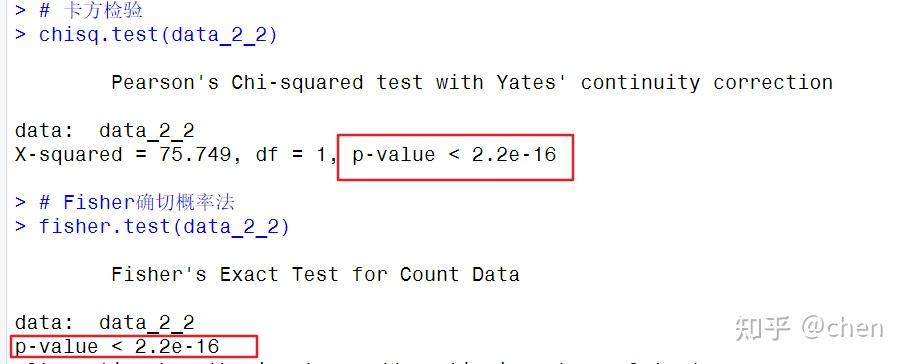

第二个问题,作为麻醉医生,使用2支或多支的比例变化情况。注意,这里呈现的不完全是集采药物疗效,更多的是麻醉医生实际操作的改变。而这,是众多麻醉医生觉得两者有差异的根本。

依然使用上面的数据来稍微“四舍五入”下

# 四舍五入到最近的10、20、30

round_to_nearest <- function(x) {

ifelse(x < 15, 10, ifelse(x < 25, 20, 30))

}

group1_rounded <- sapply(round(group1), round_to_nearest)

group2_rounded <- sapply(round(group2), round_to_nearest) | 1支 | 2支 | 使用2支的比例 | | 集采前 | 443 | 57 | 11.4% | | 集采后 | 326 | 174 | 34.8% |

跃升3倍的2支使用率,对于麻醉医生的操作改变实在太大了,在实际工作不可能不发现。

总结下观点:

- 应该把该问题分成两个问题,其一是集采药物疗效,其二是麻醉医生的操作变化

- 不要拘泥于统计学差异,更要关注临床差异。不应该说差异无统计学意义(因为肯定有意义),应该说差异是非劣的,临床可接受的。集采药物便宜,成本低,药效低一点可接受。

- 应该深入探讨为什么麻醉医生有这么大的感触,不是剂量,而是使用支数。强调前后平均为2支没有意义,麻醉医生使用2支的比例就是有明显的上升。

- 这一上升和药物疗效非常差,不等价。

- 如果集采药物不再使用10ml每支,而是15ml每支,我猜想麻醉医生可能没那么多意见

- 给临床的提醒就是,集采药大量使用后,每家医院的使用经验必须摸索、讨论、更新,形成一个专门的经验

- 多说一句,医保集采保下限,但不能断了人民要求高质量医疗服务的念想。自费的,自己购买商业保险的,总不能也不让吧?

|

|

/3

/3